আরিফুর রহমান, সাংবাদিক ও গবেষক :

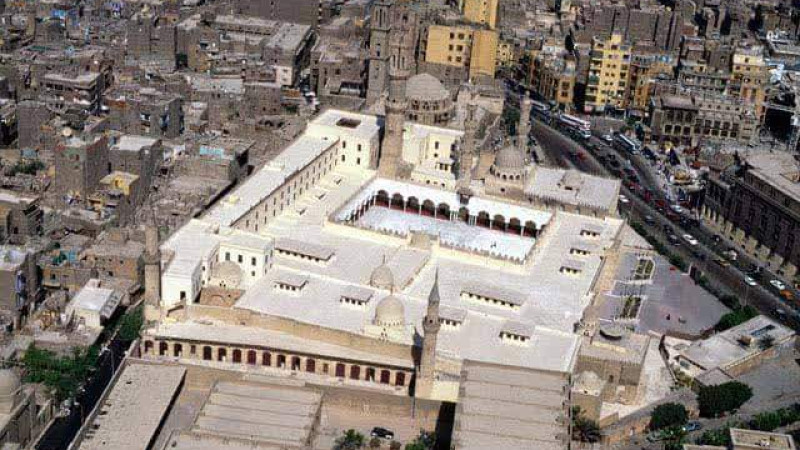

আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় পুরো দুনিয়ায় ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার এক অন্যতম কেন্দ্র। এই বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের জন্য এক অনন্য তাৎপর্য ধারণ করে।

মিশরের কায়রোর কেন্দ্রে এক হাজার বছর আগে প্রতিষ্ঠিত আল-আজহার সারা বিশ্বব্যাপী বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের একটা প্রতীক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃত।

হাজার বছর ধরে সারা বিশ্বের মুসলিম মেজরিটি দেশগুলোতে এই সম্মানের জায়গাটা আল-আজহারকে দেয় কারণ আল-আজহার যেকোন জ্ঞানের নির্মাণ ও প্রচারে কোরআনের শিক্ষার সাথে কখনো আপোষ করেনি।

গোটা বিশ্বের প্রাচীনতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একটি হিসাবে এই বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের বৌদ্ধিক চেহারা নির্মাণে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছ। পাশাপাশি প্রজন্মের পর প্রজন্ম এই বিশ্ববিদ্যালয় অসংখ্য ইসলামি স্কলার, ধর্মতাত্ত্বিক এবং চিন্তাবিদ তৈরি করেছে, যেই স্কলারেরা ইসলামী চিন্তাধারার বিকাশে সারা দুনিয়াজুড়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন।

আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামী বিশ্বের মধ্যপন্থা ও সহনশীলতার কেন্দ্রস্থল হিসেবে স্বীকৃত।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা সব সময়ই একটা ভারসাম্যপূর্ণ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশকে উতসাহ দেন- যা সংলাপ, শিক্ষা এবং বোঝাপড়াকে উত্সাহিত করে।

কোরআনকে সেন্টারে রেখে মধ্যপন্থার প্রতি আল-আজহারের এই কমিটমেন্টের কারণে বিশ্বব্যাপী চরমপন্থী মতাদর্শ আর অতি উদারপন্থি মতাদর্শের ভারসাম্যের স্থান হিসেবে জনপ্রিয় হয়েছে আল-আজহার। এই বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামী আইনশাস্ত্র এবং ধর্মীয় ফিকাহ শাস্ত্রেরও একটি কেন্দ্র।

আল-আজহার স্কলারদের ফতোয়া পড়লে এটা কি ফতোয়া নাকি গবেষণাপত্র সেটা আলাদা করা যায় না। আল-আজহারের এই এপ্রোচ অমুসলিমদের ইসলাম সম্পর্কে বোঝাপড়ার চিরাচরিত ধারণাকেই ভেঙে দেয়।

আজকে আমরা আল আজহারের এক ছাত্রের শরীফ থেকে শরীফার হয়ে যাওয়ার কাহিনী এবং বিশ্ববিদ্যালয় ঘটনাটাকে কিভাবে ডীল করলো সেই বিষয় নিয়ে আলাপ করবো।

এক.

আশির দশকের শুরুতে, সাইয়্যিদ আবদুল্লাহ নামের একজন প্র্যাক্টিসিং মুসলমান যুবক আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল ফ্যাকাল্টিতে পড়ালেখা করতেন।

তার পড়ালেখা চলাকালীন সময়ে সাইয়্যিদ নিজের লিঙ্গ পরিচয় নিয়ে অস্পষ্টতা ভুগতে শুরু করেন। সমস্যা বাড়তে থাকলে সাইয়্যিদ প্রথমে একজন মনোবিজ্ঞানীর সাথে যোগাযোগ করেন।

সাইকোলজিস্ট প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরিক্ষা করে সাইয়্যিদকে বলেন তিনি চরম বিষণ্নতায় ভুগছেন।

আরও পরীক্ষার পর সাইয়্যিদের মনোবিজ্ঞানী দেখতে পান সাইয়্যিদ মনস্তাত্ত্বিক হারমাফ্রোডিটিজমে (আল-খুনুথা আল-নাফসিয়া) ভুগছেন।

এরপর এই মনোবিজ্ঞানী তিন বছর ধরে সাইয়্যিদের চিকিৎসা করতে থাকেন, তার পুরুষ যৌন পরিচয় পুনরুদ্ধার করার জন্য সমস্ত সম্ভাব্য প্রচেষ্টা করতে থাকেন, কিন্তু এতো কিছু করেও কোন লাভ হচ্ছিলো না। সাইয়্যিদ আরও বেশি বিষণ্ণ হয়ে পড়ছিলেন। তার ভেতর আত্মহত্যা প্রবণতা বাড়তে থাকে।

এক পর্যায়ে মনোবিজ্ঞানী হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হন।

এর পরে, এই সাইকোলজিস্ট সাইয়্যিদকে পরামর্শ দেন তার এই সমস্যার একটাই সমাধান আছে, আর সেটা হচ্ছে অপারেশন করে লিঙ্গ পরিবর্তন করা।

সমস্যা বাড়তে থাকলে বাধ্য হয়ে সাইয়্যিদ একজন সার্জনের সাথে দেখা করেন, এই সার্জন সাইয়িদকে দ্বিতীয় আরেকজন সাইকোলজিস্টের কাছে রেফার করেন।

দ্বিতীয় মনোবিজ্ঞানীও পরীক্ষা নিরিক্ষা করে মত দেন সাইয়্যেদের সুস্থতার একমাত্র উপায় অস্ত্রোপচার।

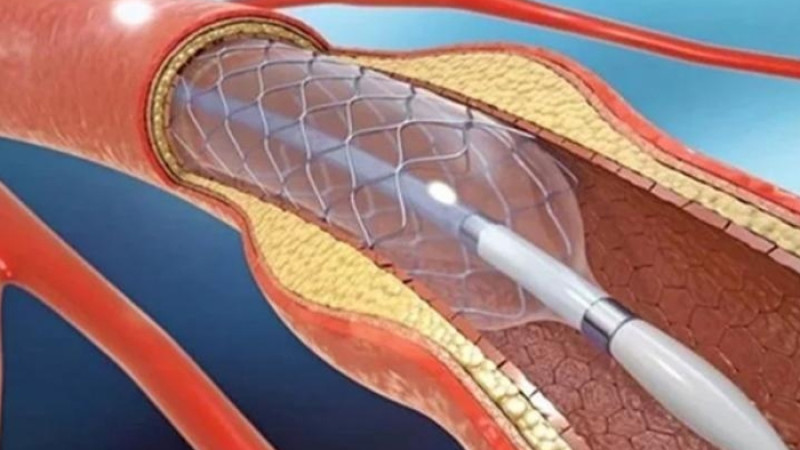

অবশেষে, আশির দশকের শেষের দিকে সাইয়্যিদ তার লিঙ্গ পরিবর্তন অপারেশন (Sex-Reassignment Surgery) করেন। সার্জারি করে সুস্থ হওয়ার পরপরই তিনি 'স্যালি' নাম ধারণ করেন।

এবারে এই অস্ত্রোপচারের পরে স্যালি আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল ফ্যাকাল্টিতে তার ফাইনাল ইয়ারের পরীক্ষা দিতে গেলে মেডিকেল অনুষদের ডীন তাকে পুরুষদের সাথে পরীক্ষায় বসতে দিতে অস্বীকৃতি জানান।

একই সময়ে, ডীন তাকে মহিলাদের সাথে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ দিতেও অস্বীকার করেন।

আল-আজহারের ম্যাডিকেল অনুষদের ডীন স্যালিকে তার নতুন লিঙ্গ এবং নতুন নামের আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ছাড়া কোনধরণের পরীক্ষায় বসতে দেবেন না বলে পরিষ্কার জানিয়ে দেন।

স্যালি এরপর আল-আজহারের এডমিনিস্ট্রেশন অফ সিভিল ম্যাটারস (মাসলাহাত আল-আহওয়াল আল-মাদানিয়া) এর কাছে তার নাম সাইয়্যিদ থেকে স্যালিতে পরিবর্তন করার জন্য আবেদন করেন।

ঘটনা জটিল হতে শুরু করে।

দুই.

ঘটনাটায় ঝামেলা শুরু হয় এরপর থেকে। এডমিন থেকে স্যালির এই সার্জারির খবর জানাজানি হয়ে যায়। সারা দেশে বিষয়টা নিয়ে আলাপ শুরু হয়।

ইজিপ্সিয়ান দৈনিক আল-আহরামকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে স্যালি দাবী করেন সার্জারির পরে তো বটেই এই সার্জারির আগে থেকেই আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন তার সাথে নানা বৈষম্যমূলক আচরণ করছিলো।

পত্রিকায় স্যালির এই মন্তব্য ছাপা হলে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়, স্যালির এই সার্জারির মাস দুইয়ের আগেই তার এই সমস্যা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় একটি বিশেষ তদন্ত কমিটি গঠন করেছিলো।

এবং সেই কমিটি সাইয়্যিদকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে সাইয়্যিদ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে শতভাগ পুরুষ।

তিন.

ঘটনা বড় হয়ে গেলে রাষ্ট্রীয় ডাক্তারেরা এই ঘটনার সাথে জুড়ে যান।

এই অপারেশন নিয়ে জনরোষ আর উত্তেজনা সৃষ্টি হলে গিজা শহরের ডাক্তারদের সিন্ডিকেট তাদের নেতা হুসাম আদ-দীন খতিবের নেতৃত্বে আরেকটি তদন্ত কমিটি করার সিদ্ধান্ত নেয়।

এই তদন্ত কমিটি স্যালির অপারেশনকারি সার্জন ইজ্জাত আশম আল্লাহ জিবরাইল, অপারেশনের অ্যানেস্থেটিস্ট, রামজি মিশেল জাদ এবং সাইয়্যিদের মনোবিজ্ঞানীর সাথে আলোচনা করে।

আলোচনার পরে ডাক্তারদের সিন্ডিকেট এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, সার্জন আশম আল্লাহ জিবরাইল কোন 'গুরুতর শারীরিক ত্রুটি' না থাকার পরেও সাইয়িদের শরীরের ওপর এই অপারেশনটি করেছেন।

চার.

এরপর ১৯৮৮ সালের ১৪ মে এই ডাক্তারদের সিন্ডিকেট প্রজাতন্ত্রের গ্র্যান্ড মুফতি সাইয়্যিদ তানতাভির কাছে এই বিষয়ে একটি ফতোয়া চেয়ে চিঠি পাঠায়।

গ্র্যান্ড মুফতি সাইয়্যিদ তানতাভির এই বিষয়ে সংক্ষিপ্ত একটি ফতোয়া দেন। তিনি তাঁর ফতোয়ায় বলেন:

"যদি ডাক্তার সাক্ষ্য দিয়ে থাকেন যে এই অপারেশনটি এই রোগের নিরাময়ের জন্য করা হচ্ছে, তাহলে এই চিকিৎসা জায়েজ আছে। এবং এতে রোগীর কোন দোষ নেই।"

এই ফতোয়াতেও সমস্যার সমাধান না হয়ে আরও ঘোলা হয়ে ওঠে পরিস্থিতি।

কারণ এই ফতোয়া ইসলামিক আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে মনস্তাত্ত্বিক হারমাফ্রোডিটিজমকে ডাক্তার রোগ হিসেবে শনাক্ত করতে পারে কি-না সে প্রশ্ন এড়িয়ে গেছে।

ফলে অপারেশনের বিরোধীরা এটিকে তাদের সমর্থনের ফতোয়া হিসাবে ব্যাখ্যা করতে থাকে, কারণ এই ফতোয়ায় রোগীর ইচ্ছায় লিঙ্গ পরিবর্তনের অপারেশনেরের বৈধতাকে বাতিল করে। ফলে কেউ 'বেলাল্লাপনা' করার সুযোগ পাবে না। ইচ্ছে হলেই লিঙ্গ পরিবর্তন করতে পারবে না।

অন্যদিকে, স্যালিও এই ফতোয়াকে তাদের পক্ষে গিয়েছে বলে দাবী করেন। কারণ তার সার্জারি একজন মেডিকেল ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করেই করা হয়েছিলো। তিনিও শখ করে নারী সাজতে চাননি।

পাঁচ.

এবারে মঞ্চে আসে মিশরের আদালত।

১৯৮৮ সালের ১২ জুন আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় এই বিবাদটি দেশের আদালতে নিয়ে যায়।

গ্র্যান্ড মুফতির ফতোয়ার ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবার দাবি করে:

'রোগীর দোষ না থাকলেও- যেই সার্জন এই অপারেশনটি করেছে তিনি এই পেশেন্টকে স্থায়িভাবে অসুস্থ করে ফেলার অপরাধে দোষী। মিশরের পেনাল কোডের ২৪০ ধারা অনুসারে এটি একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ।"

আদালত একজন পাবলিক প্রসিকিউটরকে বিষয়টি তদন্ত করার জন্য নিয়োগ দেন। আন-নিয়াবা আল-আম্মারের নেতৃত্বে তদন্তদল কাজ শুরু করে।

পাবলিক প্রসিকিউটর একজন মেডিকেল প্রফেশনাল অধ্যাপক ফাখরি সালিহকে ঘটনার তদন্তে যুক্ত করে এই প্রসঙ্গে একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দাবী করে রিপোর্ট করতে বলেন।

এরপর অধ্যাপক ফাখরি সালিহ এই বিষয়ের সমস্ত প্রাসঙ্গিক সায়েন্টেফিক লিটারেচার তদন্তকারি প্রসিকিউটরের সামনে হাজির করেন।

এরপর এই তদন্তদল দেশের মেডিকেল এবং সাইকোলজিস্টদের সাথে দীর্ঘ আলোচনা করে আদালতকে বলেন:

"প্রফেশনালেরা সম্পূর্ণ একমত যে শারীরিক দৃষ্টিকোণ থেকে, সাইয়্যেদ আবদুল্লাহ একজন পুরুষ ছিলেন, কিন্তু মনস্তাত্ত্বিকভাবে বলতে গেলে তিনি কোনভাবেই একজন পুরুষ ছিলেন না।"

তদন্তে দেখা যায় সাইয়্যেদর মনস্তাত্ত্বিক হারমাফ্রোডিটিজম নির্ণয়কারী সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা সঠিক ছিলো এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণ করা হয়েছিলো সঠিক ভাবেই।

এবং এটিও সঠিক যে বয়ঃসন্ধির পরে যদি এই সমস্যা নির্ণয় করা হয় তাহলে তা কেবলমাত্র অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে নিরাময়যোগ্য।

তদন্তে দেখা যায় স্যালির সার্জন আশম আল্লাহ জিবরাইল তার পেশার সমস্ত নিয়মকানুন সঠিকভাবেই মেনে চলছিলেন, সার্জারির আগে এই বিষয় নিয়ে দেশের এবং বিদেশের একাধিক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়েছিলেন এবং অপারেশনটি সঠিকভাবে সম্পাদন করেছিলেন।

সার্জন আশম আল্লাহ জিবরাইল রোগীর কোন স্থায়ী শারীরিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেননি।

প্রসিকিউটর এবং তদন্তদল একই বছরের সেপ্টেম্বরে স্যালিকে সরাসরি পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করেন এবং সাক্ষ্য ও দলিলে পাওয়া সব তথ্যের সত্যতা খুঁজে পান।

ছয়.

কিন্তু গিজা শহরের ডাক্তারদের ঐ সিন্ডিকেট এই মেডিক্যাল বোর্ডের ফলাফল গ্রহণ করেতে অস্বীকৃতি জানায়।

তারা আগের মতোই দাবী করতে থাকেন সাইয়্যিদের এই সার্জারি মিশরীয় সমাজের নীতি, মূল্যবোধ, নৈতিকতা এবং ধর্মের উপর আক্রমণ।

এরপর এই সিন্ডিকেট স্যালির সার্জন ইজ্জাত আশম আল্লাহ জিবরাইলের সদস্যপদ বাতিল করে, আর এনেস্থেসিস্ট রামজি মিশেল জাদকে এই অপারেশনে অংশগ্রহণ করার জন্য তিনশ ইজিপ্সিয়ান পাউন্ড জরিমানা করে।

সাত.

কিন্তু আদালতের রায় আসে স্যালির পক্ষে।

২৯ ডিসেম্বর ১৯৮৮, আদালত সার্জন আশম আল্লাহ জিবরাইলকে স্থায়ীভাবে এই অভিযোগ থেকে খালাস দেন।

পাবলিক প্রসিকিটর তার দেওয়া চূড়ান্ত প্রতিবেদনে বলেন, এই অপারেশনটি সঠিকভাবেই সম্পাদিত হয়েছে।

১৯৮৯ সালের অক্টোবরে মিশরের আদালত মামলাটি খারিজ করে দেয় এবং এক মাস পর নভেম্বরে স্যালি আদালতের কাছ থেকে নারী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন।

এই আইনি লড়াই মিশর সহ ইসলামি দেশগুলোতে ট্রান্সজেন্ডার আন্দোলনের এক মাইলফলক মামলা হিসেবে পরিচিতি পায়।

আল-আজহার এই পুরো বিষয়টিকে একনলেজ করে এবং স্যালি তার ছাত্রত্ব ফিরে পান।

আট.

বারবার একটা কথা বলি, ডিফরেন্ট ন্যারেটিভ নিয়ে আমাদের আলাপ করতে হবে। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা থেকে নিজেদের বোঝাপড়ার জায়গা নির্মাণ করতে পারতে হবে।

জেন্ডার সেনসিটিভ ইস্যু দুনিয়াতে আজকেই প্রথম আসে নাই। পাঠ্যবই ছিঁড়ে ফেলা কিংবা সমকামি পিটিয়ে মেরে ফেলার ভেতরে এই সমস্যার সমাধান নাই। বরং সমাজ, ধর্ম আর বিজ্ঞানকে এক করে কিভাবে সমন্বিত উপায়ে ভিন্ন রকম মানুষদের একটা কল্যাণকামী মমতার রাষ্ট্র নির্মাণের সাথে আরও বেশি মাত্রায় যুক্ত করা যায় সেই প্রচেষ্টায় আমরা যতো ব্রত হবো, যতো সচেষ্ট হবো, তত এইসব সংকটের মীমাংসা সহজ হবে।

আপনি খেয়াল করলে দেখবেন ইসলামে বহুত্বকে এম্ব্রেস করার উদারতম প্রতিনিধির নাম আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়। সঙ্গীত, চিত্রকলা, ভাস্কর্য নির্মাণ, ভিন্ন বিশ্বাসিদের সাথে ব্যাবহার থেকে শুরু করে লৈঙ্গিক বিচিত্রের মতো বিষয় নিয়ে পুরো ইসলামি এরেনায় সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য নাম আল-আজহার। স্যালির ঘটনার মিমাংসার পর আল-আজহার ক্যাম্পাসে লিঙ্গ সংক্রান্ত এমন জটিলতা আর দেখা যায়নি।

আমার পরামর্শ হচ্ছে উন্মাদনা নয়- সময়, সবর, স্কলারলি এটিচিউড এবং বহুত্বকে এম্ব্রেস করার মানসিকতা এইসবকয়টা জিনিসকে একত্র করে আমরাও যদি চেষ্টা করি তাহলে আমরাও পারবো।